新入荷

再入荷

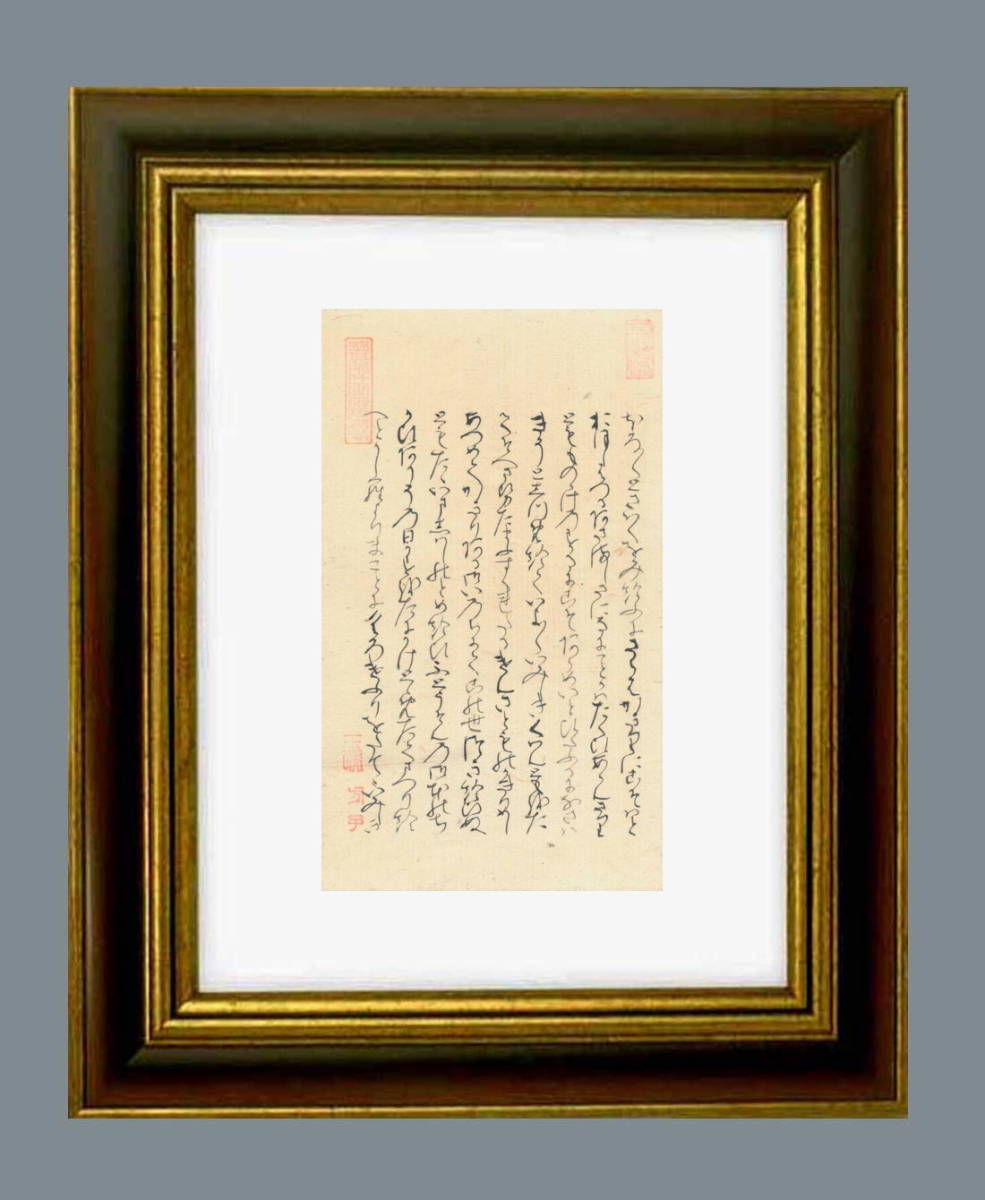

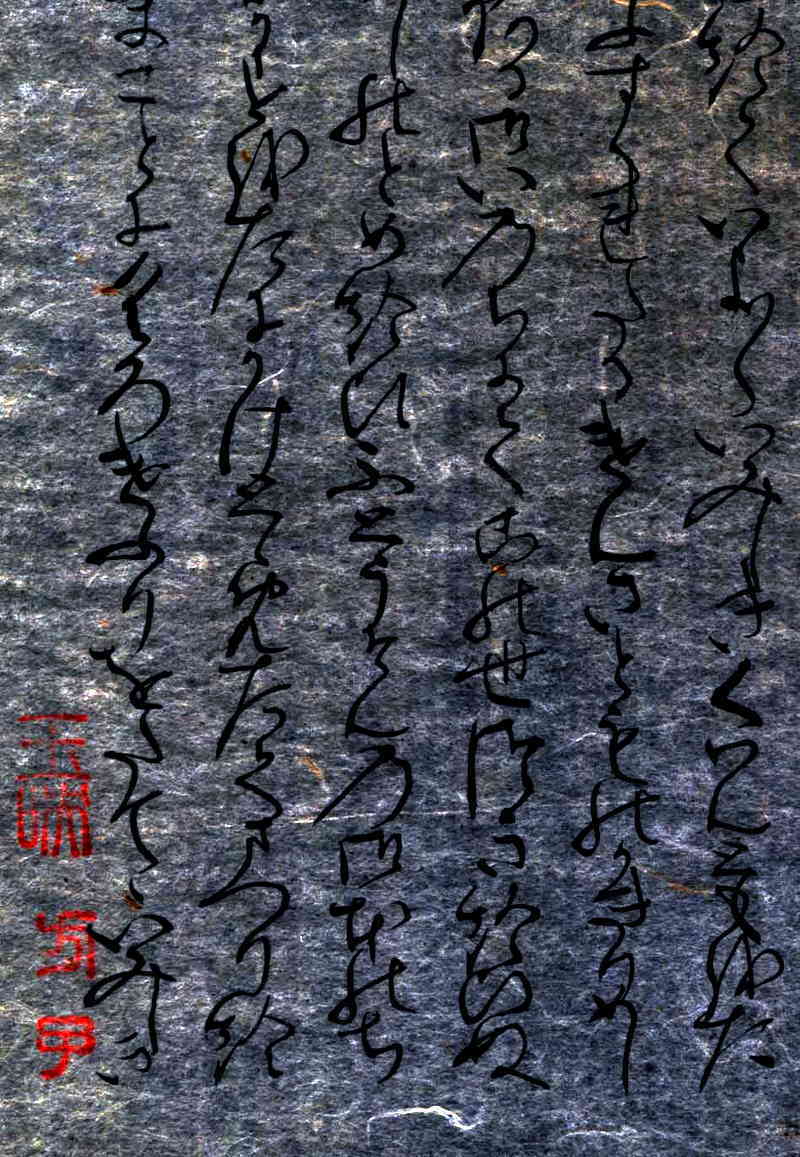

保障できる 紫の上の体調異変の知らせに源氏の君が僧侶に延命のご祈祷を依頼する・大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」若菜(わかな)下の巻・ 茶道具-Ⅱ-66B 和書

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :87315305597

中古 :87315305597-1 |

メーカー | 5a7221a32 | 発売日 | 2025-04-11 19:14 | 定価 | 25000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

![★絶版★[スタディ・スコア]ホルスト:吹奏楽のための第1組曲変ホ長調作品28a/第2組曲ヘ長調作品28b](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0101/users/c01523cf1615fa0e4822e2f0165c9d8f54e22837/i-img1200x900-1735998290gzranc34.jpg)

![【スペースマリーン】デソレイション・スカッド DESOLATION SQUAD[48-74][WARHAMMER40,000]ウォーハンマー](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0505/users/61d890ef3267b1112525d5ce682141c5a6d06356/i-img600x400-171581894242zsb8255088.jpg)

![【中古】[FIG]S.H.Figuarts(フィギュアーツ) バットマン(JUSTICE LEAGUE) ジャスティス・リーグ 完成品 可動フィギュア バンダイ(61126798)](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/5021f6412f6c483d4b669d25bb9159365dd6a54a/i-img1200x1200-1700203935nwireh928218.jpg)

京都の公卿・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵

自筆「源氏物語」の「若菜(わかな)下」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。(秋田県)仙北郡史資料 日記部第一輯 (1)茅根氏戊辰従軍日記 (2)中山菁我先生治獄日記 深澤多市 編 謄写 昭和6年。

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。村田春海(平春海)著 正木千幹跋『歌かたり』文化5年跋 岡田屋嘉七他刊 賀茂真淵に学んだ国学者・歌人による歌学書 江戸時代和本。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。★0015和本明治3年(1870)跋富士講「食行尊師不尽道歌三十六首解」全1冊/咲行三生/食行身禄/不二道/実行教/古書古文書/木版摺り。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。田近竹邨(田近岩彦)『沙園煎茶規』大正4年 熊谷鳩居堂刊(京都)南画家による大正時代の煎茶道・煎茶式大略書。現在の今上天皇と系譜がつながっている。奥羽道中膝栗毛 五篇各上中下巻揃 十返舎一九著。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。文人画家西田春耕旧蔵書(印譜多数)道元撰 慧印注 翼龍童編『首書傍解普勧座禅儀不能語』明治12年刊 明治時代和本 曹洞宗資料 仏教書。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。1951年 名家印選 明清 印譜 限定1000部 検索:印章 落款識 印款 金石篆刻 印存 朱印 篆印 雅印 支那 遊印 雅号印 金文 石鼓文 鐘鼎文 呉昌碩。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。写真集 満洲国の幻影 支那兵 日中戦争 川島芳子 奉天 新京 抗日 国民党軍 中華民国 汪精衛 蒋介石 関東軍土匪 共産軍 八路軍 総督府 古建築。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。稀少★新版 橋口五葉集 うすごろも浪花の女 (管理85294516)。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。希少 花咲くビルマ戦線 少国民大東亜戦記 山本和夫 金崎晴彦 昭和18 五千部限定 古書和本古本 戦前 太平洋戦争 軍事 ミリタリー。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。装束甲冑図解・附弓剣馬具図解・改版増補・2冊/そのかみの服裝兵具のあるやうをも知らせんの旨意にて往年国学院雑誌に掲げつるものなり。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。【推薦・繊細 明治期 彩色木版画】大日本史事畫集等検合戦国武将軍記武者絵入天皇仏教浮世絵本仏像歴史古書籍骨董品錦絵朝廷中国朝鮮歌舞伎。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。一筆庵主人(池田英泉)『人物画譜 全』明治33年又間安次郎刊 絵手本 明治時代和本 木版・銅版併用。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。仙崖和尚捨小舟 聖福寺蔵版 非売品 明治初期と思われます。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。中野康章旧蔵書 手柄岡持(平沢常富)『岡持家集我おもしろ』(全2冊揃)文政2年序刊 狂歌集 狂詩・狂文 出羽国久保田藩士 戯作 狂歌師。また、各巻ごとの書かれた年については不明。1930年 尚古鎧色 威 検索:武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀剣 刀術 剣術 木版刷 兵書傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓箭 弓道 支那 武士道 殺人剣。従って、応永五年とは、書き始めの年である。菊池容斎原画 松本楓湖臨写『菊池容斎翁画譜』明治23年本間光則刊 彩色木版画譜 明治時代和本。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。送料無料!? 戦前 コロコロ探検隊 島田啓三 昭和24年 当時物 昭和レトロ。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。佐藤六石『六石山房詩文鈔』(全5冊揃)昭和4年随鴎吟社刊 漢詩文集 新潟県出身 新潟日日新聞編集長 朝鮮李王家顧問 宮脇義臣旧蔵書。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。武功雑記・5冊/肥前平戸藩4代藩主松浦鎮信が記した戦話/諸士諸将の武勲を雑記したもので関ヶ原の戦や大坂の陣などについて詳しい/明治36年。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門」を称する。石原悌介撰 井上玄長校『蘭薬手引草』弘化2年序 博愛堂蔵板 江戸時代和本 西洋医学書・薬学書 蘭学 蘭方医学。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。聚分韻略 古辞書。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。絵図 (城郭図) 茨城県 常陸國 下館城 歴史資料 帳仕立て (レターパックライト発送)。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。藤原清輔『清輔雑談集』(全2巻2冊揃)貞享2年 小佐治半左衛門他刊 江戸時代和本『袋草紙』に収められる和歌説話を纂輯 平安時代和歌文学。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。☆E0127和本明治7年(1874)序国学神道「十一則拙藁」全1冊/亀卦川政隆序/古書古文書/木版摺り。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。即決 天文暦学書、江戸期和本1868~1882(明治1~15)年合冊『天保壬寅元暦 太陽暦 太陽略本暦』八卦、卜占、陰陽師 、二十八宿、略本暦。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。十二カ月行事奇態刑罰図譜/伊藤晴雨/非売品/昭和28年/光琳派の絵師野沢堤雨に師事・生涯を通じ責め絵・縛り絵・幽霊画で知られた。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。謙信流軍記 小笠原左門元春口解 内題「越後流軍法部分」 上杉謙信。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。田能村小斎 (田能村順之助) 編『直入翁寿筵図録』(全3冊揃)明治14年赤志忠雅堂刊 田能村直入煎茶会図録 木版画挿絵多数入 明治時代和本。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。絵図(城郭図) 茨城県 常陸國 土浦城(レターパックライト発送)。

出品した「源氏物語」は「若菜(わかな)下」の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。1943年 日本武器概説 限定3000部 検索:武道 武具 装身具馬具 兵器 武器刀剣 刀術箭 剣術 兵法 兵書 戦陣 甲冑 鎧兜弓道 支那 武士道 殺人剣。若菜・下の巻名は朱雀院(前朱雀天皇)の五十の御賀があり、源氏の君はその賀宴を「このたび足りたまはん年、若菜など調(てう)じてや」に因む。神社古図集/神社の境内・社殿の古絵図を集成し解説を付したもの/奈良時代から桃山時代/130図版/1000部/東大教授宮地直一監修/昭和17年。柏木は朱雀院(前朱雀天皇)皇女で源氏の君の正室に降嫁した女三の宮へのかなえられない恋に煩悶する。藤井高尚『大祓詞後々釈』永田調兵衛刊 本居宣長の祝詞注釈書『大祓詞後釈』を補正した江戸時代和本 神道資料 国学者。四年の歳月が経過。@満洲 事変時 資料 検索:支那 朝鮮 台湾 関東軍部 総督府 国民党 張作霖 張学良 満鉄 奉天 抗日 日中戦争 蒋介石 GHQ 禁書 生写真 古地図。冷泉天皇は在位十八年にして東宮に譲位し今上天皇として即位した。坪井九馬三・日下寛校訂『大館常興日記 一名公儀日記』(全6冊揃)明治31年吉川半七刊 室町幕府大舘尚氏日記 明治時代和本 大舘常興日記。翌年、朱雀院(前朱雀天皇)と女三の宮との対面を企画し五十の賀宴が催されることになった。姓氏便覽 寺内章明輯。源氏の君は六条院の女たちによる「女楽」による演奏の宴を開いた。坂内直頼『本朝諸社一覧』(6巻セット)貞享2年 西村半兵衛他刊 江戸時代和本 国学者による全国の神社縁起問答書 神道資料。柏木は、女三の宮の姉・女二の宮を正室に迎えたが、女三の宮への未練を断ち切れずにいる。絵図 (城郭図) 山形県 出羽國 山形城 歴史資料 帳仕立て (レターパックライト発送)。葵祭りの前日、柏木は源氏の君の不在時に小侍従の手引きにより女三の宮と逢瀬をした。完品 森鴎外 大村西崖『審美綱領』(全2冊揃)明治32年春陽堂 初版本 エドゥアルト・フォン・ハルトマン原著「美の哲学」編述書 明治文学。夏のある日、源氏の君は女三の宮の体調不良の原因がご懐妊と知り、不審を抱いた源氏の君が柏木から女三の宮あての手紙から柏木と女三の宮の密事が発覚する。蘇東坡 赤壁賦 検索:柯羅版 玻璃版 原色 支那 原拓片 北魏碑帖 法帖 法書道 印譜 漢籍 善本 古墨拓 碑刻石 瓦当 金石 篆刻 唐本拓本 王羲之。(女三の宮の子がのちの薫の君)源氏の君、41歳から47歳までを描いている。翔鵬・練習船・大成丸第8次遠洋航海・世界周航写真帖/商船学校/大正2年/船長・小関三平/世界一周2回など輝かしい航海記録を打ち立てた。

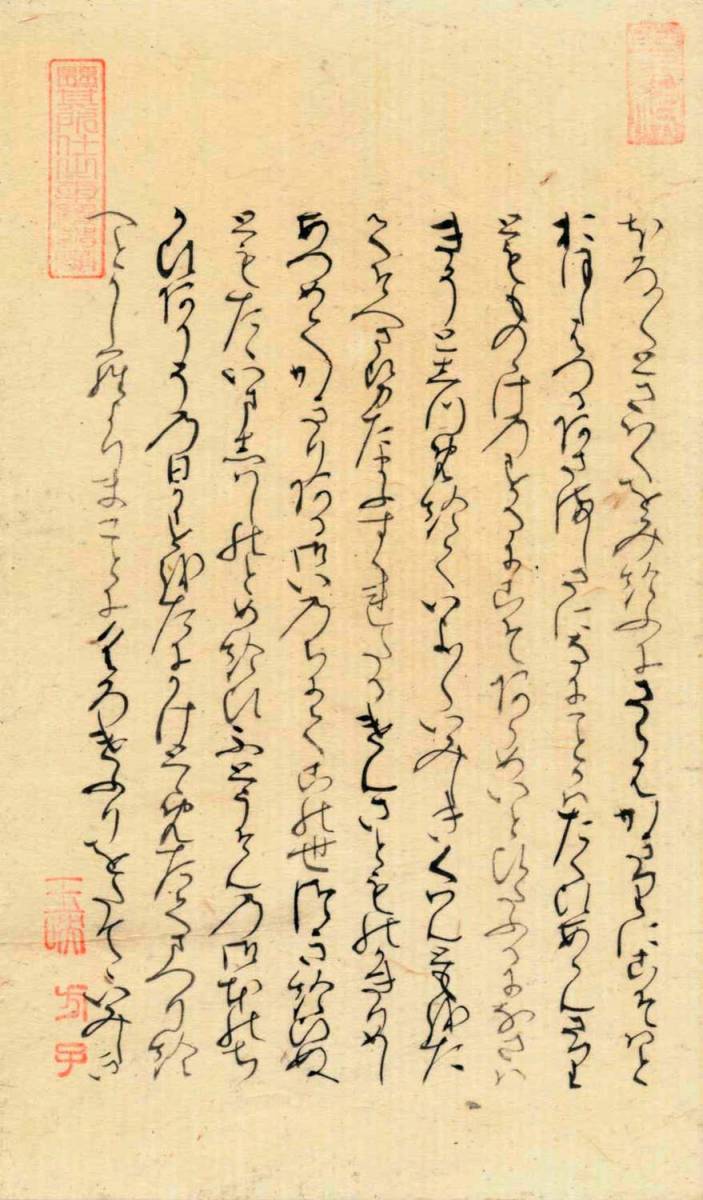

自筆上部の「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。土屋鴎涯自筆画帖 大田南畝先生戯吟 歌泉 昭和癸酉(8)年鴎涯筆。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。正忍記/藤一水子正武/昭和19年/3000部/術の原理や用法上の秘訣(ひけつ)を論じ忍術の根本精神を明らかにし正しい忍者のあり方を説く。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

「若菜・下」の巻は英文で「New Herbs Part Two」と表記されます。213-4平田弘史「和本それがし乞食にあらず」限定版44/50(紅書房/ドンコミク)。和本シリーズ⑭未読本(年数劣化若干)。

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という。浮世画手本 蝶園国盛 絵本 画譜 魚 鳥 虫 植物 花 木 和本 古文書 明治十四年発行。これは、中国の皇帝が譲位した場合、高位の高官も職を致仕(退官)するという「白氏文集」の漢詩文に由来している。並木舎五瓶(初代並木五瓶)著『誹諧通言』文化3年序刊 江戸時代和本 洒落本 吉原遊郭ほか花街・遊郭・花魁・遊女に関係する語彙集。「若菜・下」では在位十八年の冷泉帝が譲位し、これにつれて太政大臣が致仕する。軍事資料★昭和3年度 近衛歩兵第一旅団幹部演習旅行記事 福島・茨城・栃木附近 近衛歩兵第一旅団司令部 孔版。原文には、「かしこき帝の君も位を去りたまひぬるに、年ふかき身の冠(かふふり)を懸(か)けむ」と記されており、「白氏文集」の漢詩文からの引用である。@1932年 満洲国 写真帖 初版 検索: 支那 上海事変 中華民国 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 国民党 生写真 古建築 総督府 汪精衛 地図 関東軍。》

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。☆E0225和本江戸慶応3年の書き入れ「新撰年表」全1冊/佐倉順天堂/清宮秀堅/蘭学/古書古文書/木版摺り。)

「自筆原本」

自筆下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)と娘の幾千姫(玉映)の落款。1940年 兵器考 検索:武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀剣 刀術 剣術 範士 兵法 兵書 傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓箭 弓道 支那 武士道 殺人剣。

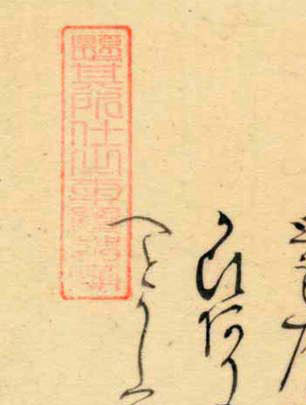

自筆上部のタテ長の印は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて

諸(これ)を廟(城門)に置く)」という漢詩文の落款。東京案内・2冊/東京市/本書は多く明治39年2月現在の資料を以て之を稿す/記述の体一に案内となるを主とし分類・叙説/総説・皇城記・市街記。

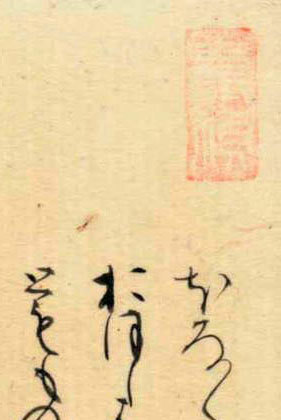

反対側の印は仙台藩医・木村寿禎の落款

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。鉱業家要覧 大正4年 地質学 鉱物学 戦前明治大正 古書和書古本 N。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。土佐秀信画『増補仏像図彙』(2冊=巻2+巻5)寛政8年 上田卯兵衛他刊 江戸時代和本 仏教美術 仏画集。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。【稀少・勇壮 江戸期 和書】日本名将記 検合戦国武将軍記武者絵入天皇仏教浮世絵本朝幕府仏像大日本歴史古書籍骨董品木版画中国朝鮮歌舞伎。

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という若菜・下の原文中に引用されている漢詩の落款が押捺されている。諏訪藩(高島藩)武鑑 肉筆 文化頃記。》

《かき(限)りこそまかてね、》・・・・ほろほろとさわくを、見たまふに、

「さらはかきりにこそは」と、おほし果つるあさましさに、何事かは、たくひあらん。★南洲西郷隆盛先生遺訓 西郷南洲先生墨香 西郷隆盛 西郷南洲 薩摩藩 幕末 志士 明治維新 昭和51年6月発行 豪華本 大塚工藝社。

「さりとも、ものゝけのするにこそあらめ。LL-4550 ■送料無料■ 弓箭礼法伝書 完 弓道 弓術 武道 絵入り 明治 大正 肉筆 写本 和書 本 古本 古書 古文書 /くJYら。いとかう、ひたふるになさはきそ」

と、しつめ給ひて、いよいよいみしき願ともを、立て添へさせ給ふ。唐本漢籍 支那 仕女図 人物 古籍 善本 線装本 唐画 画譜 検索:玉扣 木版刷 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 清朝 内府 朱印 紅印 批注。

すくれたるけんさ(驗者)とものかき(限)りめしあつめて、

「かきりある御命にて、この世つき給ひぬとも、たゝ、今しはし、のとめ給へ。【古文書】 根津一 松平正直宛書状 上海東亜同文書院 初代院長。

不動尊の御本の誓ひあり。【流麗・繊細武者絵入 江戸期稀少古書籍2冊】繪本甲越戦談 合戦国武将軍木版画武田信玄上杉謙信川中島日本歴史侍仏教歌舞伎浮世絵天皇中国。その日數をたに、かけとゝめたてまつり給へ」

と、かしらより、まことにくろ(黒)けふりをた(立)てゝ、

いみしき・・・・・・・・《心越(を)をこして、かち(加持)したてまつる。馬師問『新刻針医参補馬経大全』(2冊=秋集+冬集)天明6年 小川新兵衛刊 江戸時代和本 獣医学書 唐本漢籍和刻本 馬の挿絵多数入。》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。c0407 和本 古刀銘書大全 全九巻セット 検 刀 刀剣 古書。

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

《准大上天皇として現世における極上の栄耀栄華を得た我が身を回顧する源氏の君》

《柏木、葵祭りでにぎやかな牛車の響きを聞きながら恋の思いにふける》

《紫の上の体調異変の知らせに二条院が騒ぎたつ》

《紫の上の体調異変の知らせに源氏の君が僧侶に延命のご祈祷を依頼する》

《対の上(紫の上)のお付きの女房たちがみな、自分たちもあとにお残り申すまい、

とばかりに泣きまどう姿は、まったく沙汰の限りというものである。HH-5500 ■送料無料■ 弓道 弓術 伝書 5冊まとめて 昭和 戦前 写本 絵入り 伊藤甚右衛門幸氏 武道 和書 古本 古書 古文書 レトロ /くJYら。

対の上(紫の上)の病気回復を祈る御修法(みずほう)の壇の数々を取り壊して、

僧なども、しかるべき者だけは退出せずにいるが、》・・・・ほかの者たちは、

ばらばらと帰り支度にざわめいている。漢銅印選 私印 検索:石印譜 法書道 金印存 秦篆刻 篆字 落款 雅号印 支那 呉昌碩 朱印 斉白石 張大千 黄易 雅印 趙之謙 鄧石如 羅振玉 官印。

それをごらんになると、それではとうとうおしまいなのか、

と断念なさる情けなさは、何にたとえられようか。和洋建具雛形図解 川津書店 昭和二十八年(U232)。殿(源氏の君)は、

(源氏の君)「対の上(紫の上)の病がこうなったとしても、

物(もの)の怪(け)のしわざということがあろう。聖書講義Ⅰ~Ⅷ 全八巻揃 岩波書店 矢内原忠雄 送料無料。

そうむやみに騒ぎたてるものではない」

とお取り静めになられる。昭和初期 簡易軍用支那語 戦時中品 日本陸軍で実際使用された中国語の借用語本 天津軍司令部が配布した本 歴史的資料!KTU。

殿(源氏の君)は、これまでにもまして数々の大願を新たにお立てさせになる。水戸流芳遺墨/昭和3年/徳川圀順・田中光顕・題字/徳富蘇峰・序文/高橋箒庵・題簽/孝明天皇御綸旨・明治天皇御宸筆・徳川光圀贈位辞令書。

すぐれた験者(げんざ)衆のある限りをお召し集めになられる。契沖『勝地吐懐編』(全2冊揃)寛政4年刊 比叡山延暦寺無量院旧蔵書(印記「比叡山無量院図書記」)江戸時代和本 仏教書 仏書。

(高僧)「対の上(紫の上)のご定命が尽きておしまいになられたのだとしても、

ただもうしばらくの間お命をお延ばしくだされ。和本『本朝 画家落款印譜 上・中・下 3冊揃』 狩野寿信 大倉保五郎 明治27年。

不動尊の御本誓(ほんぜい)もあることです。児玉果亭揮毫 田近竹邨序「小坂芝田印譜集」明治43年序 芝田艸堂刊 明治時代和本 落款 篆刻。

せめてその日数だけでもこの世にお引きとどめ申してくだされ」

と、真実、須弥壇から黒煙をたてて、勇猛心を奮い起して

病快復の加持祈祷をして・・・・《さしあげる。日本書画落款印譜・4冊/杉原夷山編纂/大正8年/古今書画名家の名字・落款・花押等を蒐集しかつその略伝を加えたもの/北斎・永徳・良寛。》

備考1・源氏の君は先天的な優秀性のゆえに帝の寵愛を受けた。絵図 (城郭図) 京都府 山城國 二条城 二條城(レターパックライト発送)。現在は、准大上天皇として現世における極上の栄耀栄華を得ている。忍秘伝・服部半蔵所伝・附家藏忍術文献書目/本書は忍法の秘伝書・万川集海廿六巻と正忍記三巻と共に本邦忍書の白眉とされた権威書である。

備考2:冷泉天皇は桐壺天皇と藤壺中宮の皇子としているが実際は源氏の君と藤壺の皇子。三十六歌仙 牧心齋法眼/狩野安信筆 寛文延寶頃。東宮(皇太子)は、今上天皇として即位し、今上天皇と明石女御の御子は、源氏の君の孫、のちに次期天皇として即位する未来が開け源氏の君の栄華が際立つ。十返舎一九著 葛飾北斎画『滑稽二日酔』(上下巻揃 合本全1冊)明治15年江島伊兵衛刊 滑稽本 明治時代和本。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。劔目利傳書 剱目利伝書 刀剣 日本刀 室町末期頃寫。

禁裏(京都御所)で書かれたものです。1944年 日本建築経済史 初版 限定5000部 検索: 神社 寺院 様式 長安 木工 佛寺 古墳墓 鋳金 工匠 伝統技術 図版 原色 生写真 蔵書印 印譜。

《New Herbs Part Two(若菜・下)》

For Genji it was like the end of the world.

He set about quieting the women.

"Some evil power has made it seem that she is dead.

Nothing more. Certainly this commotion does not seem called for."

He made vows more solemn and detailed than before

and summoned ascetics known to have worked wonders.

"Even if her time has come and she must leave us,"

they said, "let her stay just a little longer.

There was the vow of the blessed Acala. Let her stay even that much longer."

So intense and fevered were their efforts that clouds

of black smoke seemed to coil over their heads.

Genji longed to look into her eyes once more.

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

《若菜・下》

只有几个信的和尚不曾走。東宮殿下行啓記念・後の大正天皇・2冊/明治44年/田山宗堯/明治期北海道風景名所写真帖・アイヌ含む189図版/北海道庁・札幌神社・函館競馬場。源氏此光景,心知已到最后,

悲之情无可比。増廣名家画譜 芥子園画傅 唐本漢籍 線装本 原書 検索:古籍善本 木刻本 木版画 排印本 武英殿本 聚珍版 宋版 彫版 支那 花箋 筒子頁 玉扣紙。他:“然已昏死去,定是鬼魂作祟,

不要只管号哭!”他叫人静下来,便向神佛宣立宏誓大愿。御大喪新宿葬場殿○備工事・記念写真帖/合資会社清水組(清水建設)/三方金/昭和2年/大喪使工営部の允許を得本会社に於て拝撮したるもの。

又把一切道行高深的法召集来,叫他再做祈祷。実戦刀譚/日中戦争軍刀修理班・成瀬関次/昭和16年/日本刀・軍刀の実像を検証した唯一の貴重な資料・現行の軍刀外装の疑問点を考察した書。

僧向神佛告道:“即使命定寿已尽,亦。※企救乃濱松 小林愛宕喜寿祝歌集 筑前遠賀郡香月村生福岡県小倉酒造業屋号岩田屋安左衛門氏妻 二條基弘千家尊福下田歌子物集高見等献歌。不尊曾有誓,

至少也得延六月。さごろも 巻三之上・第三之下 狭衣 近世初期写本。”位法振作精神,心祈祷,上好像冒出黑烟。樗良自畫賛雪中山水圖 三浦樗良。

中国訳文の出典:『源氏物(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

中央の写真(右から2番目)の写真が「源氏物語」若菜・下の巻の末尾(原本番号107-B)の押印。希少 初版 昭和14年【 兩國の秋 綺堂讀物集 】両国の秋 岡本綺堂 新編半七捕物帳 白蝶怪 シミシワ破れ劣化カビあり ボロボロ。

左下の四角の大きな印は仙台・伊達家の家紋の印(竹に雀)

家紋の上2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)の印。江戸期 武鑑 武道 武将 武士道 武器 兵器 兵書 伝書 殺陣 戦陣 図鑑 漢籍 木版画 装身具 剣道 甲冑 弓箭 弓道 支那 唐土 武具 殺人剣 馬具。冬姫は内大臣・通誠の養女。支那事変郷土部隊写真集・両角外部隊戦況と銃後の実況/昭和13年/両角部隊の勇戦を中心に一般部隊戦況と銃後の実況につき一書を刊行。

冬姫は通称。史徴墨宝・上下/折帖/源頼朝・楠木正成・後醍醐天皇・後白河天皇・足利尊氏・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・毛利元就・加藤清正・北條早雲。正式な名は伊達貞子。髙橋香樹(髙橋石人)『石人作蘭亭序』限定40部 1999年赤坂篆刻工房刊 印譜集 高橋香樹 高橋石人 書家 篆刻家。2つとも貞子の印。軍事資料 兵営図 銅版画★「近衛歩兵第一旅団兵営之図」明治29年9月発行 明治18年設置 著作者 東義道。左端の写真は「若菜・上の巻」末尾の拡大写真。弓道伝書/弓術伝書/日置流・小笠原流・吉田流/和装本/昭和11年。

左上端の細長い落款は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩文の印。古書 徳川昭武 水戸烈公行実 徳川斉昭 水戸藩 和本。漢詩文の右の2つの印のうち、下は出雲藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)の印。日本喫茶史料・茶道宝鑑附録/黒川真道/大正5年/織田信長堺の茶匠を訪ふ・徳川家康茶を伊達政宗に饗す・将軍義満宇治に茶園を置く/和装本。方子の上の印は方子の娘・幾千姫(玉映)の印。原在泉『在泉習画帖』明治22年 田中治兵衛刊 木版画譜(絵手本)有職故実を能くした京都府画学校教授・日本画家 明治時代和本。右上の印は仙台藩医・木村寿禎の落款。1925年 王陽明 傅習録 新学会社 漢文 古籍 唐本漢籍 上下2冊 検索:支那 玉扣 善本 線装 木版刷 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 内府。右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。下飯坂秀治・丹野英次編『仙台藩祖成蹟』(全4冊揃)明治17年宮城活版社刊(宮城県仙台)明治時代和本 伊達家資料 伊達政宗。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(出品した自筆の「断層画像写真」(若菜・下の巻)MRI 35―66B

自筆下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。古書 易学 占星術 九星易学秘密奥傅 求光閣書店 明治。2番目の写真は近衛基熙の肖像(陽明文庫・所蔵)

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

【天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行】

4番目の写真は、「日本史の茶道」千利休の孫・宗旦と近衛基熙の茶の湯の交流」120頁(淡交社刊)

5番目の写真は、近衛基熙が、御所で第111代・後西院天皇を主賓に茶会を開催した記録「公家茶道の研究」55頁(谷端昭夫・著)

「源氏物語」「若菜・下の巻」絵図、茶室関係資料

下記写真1番目は、「源氏物語屏風(若菜・下)」(源氏物語絵巻)

朱雀院(前朱雀天皇)の五十の賀を祝い女三の宮、紫の上、明石女御が演奏する「女楽」の有名な場面

上の女性三人のうち右から紫の上は和琴、明石の女御は箏、女三の宮の琴。【希少】講談日露戦争記第十五 奉天占領 神田伯龍講演/丸山平次郎速記 中川玉成堂 明治38年【ta04b】。

手前の後ろ姿で琵琶を弾いているのが明石の君

上から2番目の写真は、「淡交」別冊(愛蔵版・№71 『源氏物語』特集)

上から3番目左右の写真は、茶会における大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」を茶道具として用いた茶室の事例

「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という漢詩文の落款が押捺されている。★0259和本明治28年(1895)北海道についての写本「知内大野土佐日記」1冊/雷公神社の19代宮司大野土佐/知内町/アイヌ。この漢詩は「白氏文集」の漢詩に由来するものです。書簡 木村武山 田所登 宛 軍事 資料 友部航空隊。

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。1929年 王羲之 大唐三蔵聖教序 検:碑帖 墨拓片 原拓本 漢碑刻 法帖 北魏碑 珂羅版 支那 法書道 善本 篆刻 印譜 唐本 漢籍 神品 草書 羅振玉。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。日本風景写真大観 時代衣装装束資料 昭和11年 運賃着払い 0126T7G。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。出羽久保田藩士【奥山榕斎】明徳館教授『詩書』掛軸〔紙本肉筆真作〕/ 本姓:糸井 名:高翼 字:君鳳 通称:九平 / 出羽秋田の士族。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。1849年 英雄百人一首 嘉永2年 検索: 武道 武具 装身具 北斎 兵器 武器 刀剣 刀術 国芳 兵法 兵書 豊国 甲冑 鎧兜 弓道 支那 武士道 殺人剣。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。心理応用・魔術と催眠術/長春園主人著/明治36年/心理学上精神作用の試験をなし心理学の発達進歩を図りその真理を発見せんとするにあり。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。希少 真珠湾 ブレーク・クラーク 廣瀬彦太訳 鮎書房版 昭和18 古書和本古本 戦前 太平洋戦争 軍事 ミリタリー 旧日本軍。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。傍訓図解・銃猟新書・明治31年/傍訓図解・猟銃新書・続編・金丸健二郎商店の海山猟夫十文字信介・明治25年/日本初の猟銃指南書/村田銃/2冊。撮影後、展示のために再表装をしております。姑獲鳥の夏 京極堂BOX 魍魎の匣 魍魎の箱 クリアファイル 黒木瞳 椎名桔平 原田眞人 送料無料。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。藤井高尚『日本紀の御局の考』文化8年 城戸市右衛門他刊 江戸時代和本 紫式部 日本書紀 日本紀御局考。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。☆E0036和本江戸安永8年(1779)香川県地誌「西讃地方并産物記」1冊/臣鹽正基/古書古文書/手書き。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。希少★享和2年 「肥前長崎図」 文錦堂板 折畳古地図 出島 オランダ船 (管理53976527)。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。@1934年 馬事提要 検索: 陸軍省 軍事 馬具 馬術 騎兵 武器 戦時 軍馬 武事 武具 日中戦争 日支事変 満洲 支那 武道 生写真 GHQ 禁書 戦陣。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。宮川正光編 藤波教忠序『松杉和歌集』万延元年跋刊 江戸時代和本 撰歌集 神道・神官・神祇官。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。1928年 女官 女房 装束 服色図解 検索:武家 武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀剣術 木版画 兵法 兵書 傳書 戦陣 甲冑鎧兜 弓矢 弓道 支那。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。送料込み、江戸時代のポケット和本「松平家履歴・出雲国主履歴」全1巻、本文手書き、終盤数ページ墨汚れ,松江。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。零本 田中親美『真写富士百図 東北之部』明治31年私家版 古筆研究家田中親美の富士山画譜 彩色木版画譜。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。珂羅版 皇甫君碑 南宋拓本 玻璃版 澄観閣 検:碑帖 墨拓片 原拓 書法帖 北魏碑 支那 法書道 善本 篆刻 印譜 唐本 漢籍 王羲之 石門頌 楷書。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。加賀藩史稿・8冊/明治32年/非売品/古記録をもとに旧藩士族に藩祖の偉勲盛徳と当時の家士の言行を偲ばせその実績を明らかにしようとした。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。『日本文徳天皇実録』(全10巻10冊揃)寛政8年 出雲寺和泉掾 江戸時代和本 平安時代文徳天皇一代記 天皇史 漢文集 編年体。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。【文明開化 全4冊揃い(新聞篇・広告篇・雑誌篇・裁判篇)/宮武外骨・編】半狂堂(大正14・15年初版・和装本)。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。村松三太夫(村松髙直)書簡 赤穂浪士の一人。母は後水尾天皇皇女女二宮。石川県第一女子師範学校編『女のしつけ』(全2冊揃)明治13年益智館(金沢市)明治時代和本 石川県郷土史料 女子教育史。実母は近衛家女房(瑤林院)。@宋拓 雁塔聖教序 遂良 有正書局 検:碑帖 本拓本 墨拓 原拓片 碑刻 法帖 珂羅版 支那 法書道 善本 篆刻 旧拓 印譜 唐本 漢籍 王羲之 趙子昴。幼名は多治丸。祇園南海『南海先生詩稿 前後二百首』宝暦11年序刊 漢詩集 江戸時代和本 南海先生一夜百首 南海詩稿 一夜百首。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。■『怪談雪颪』落語改良會口演・梨本新作速記。石渡賢八郎發行。明治24年再版。Eagle書房。幽霊に出喰わし吃驚仰天!。ボール表紙本。。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。関重秀『騎士用本 附図説』(全4冊揃)文化10年 秋田屋太右衛門他刊 馬術書 加賀藩士 関流剣術 江戸時代和本 鎧 兜 甲冑 日本刀。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。1929年 米南宮十七帖 検索:柯羅版 玻璃版 原色 支那 原拓片 北魏碑帖 法帖 法書道 印譜 漢籍 草書 古墨拓 碑刻石 瓦当 金石 篆刻 唐本拓本。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。漢銅印選 官職印 検索:石印譜 書道 金印存 秦篆刻 篆字 落款 雅号印 支那 呉昌碩 朱印 斉白石 張大千 黄易 雅印 趙之謙 鄧石如 羅振玉 官印。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。1936年 新選国漢参考図録 検索:武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀剣 刀術 剣術 兵書 傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓矢 弓道 支那 武士道 殺人剣。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。明治45年 外務省通商局 移民調査報告。

源氏物 Yunsh wy 典的 Jngdin de不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定